«Салют-1»: история великого триумфа и страшнейшей трагедии

Если говорить о начале космической эры, сразу вспоминается Советский Союз и его первые шаги в космосе. Космическая станция «Салют-1» — одна из важнейших глав этой саги. Сегодня мы поговорим об этой станции: её возникновении, достижениях и трудностях и людях, навеки вписавших свои имена в историю космонавтики.

Всё началось с «Алмаза»

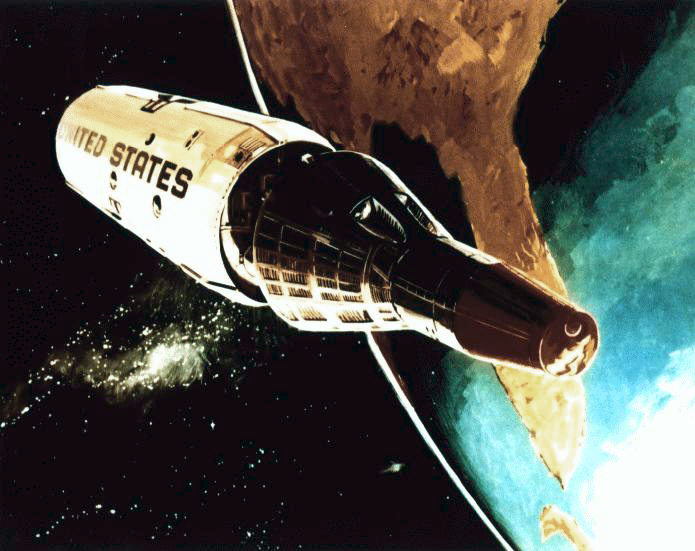

Началось всё в 60-х годах. Тогда американцы хотели создать свою станцию Manned Orbiting Laboratory (MOL) — «Обитаемая орбитальная лаборатория». Разработчиком MOL стала компания Douglas Aircraft Company.

Ключевой особенностью проекта было наличие постоянного экипажа из двух человек и 40-дневное пребывание на орбите. Это была военная станция — там были средства для наблюдения за Землёй, радиоразведка и прочие шпионские штучки.

U.S. Air Force

Конечно, в СССР об этом узнали и незамедлительно начали готовить достойный ответ. Уже в 1964 году под руководством Владимира Челомея в ОКБ-52 начались интенсивные работы над советским проектом — военной орбитальной станцией «Алмаз».

Каждый «Алмаз» представлял собой крупный модуль, который оборудован всем необходимым для проживания и работы экипажа на орбите. Длина станции составляла более 15 метров, а масса превышала 20 тонн.

Ключевыми элементами станции были: системы жизнеобеспечения и электроснабжения, а также камеры для съёмки Земли. Станция могла принимать на борт несколько человек, на орбите они могли сидеть долго.

Wikimedia Commons

Также велись работы по созданию станции с двумя спускаемыми аппаратами. А ещё туда хотели поставить оружие, способное сбивать спутники и бомбить поверхность планеты.

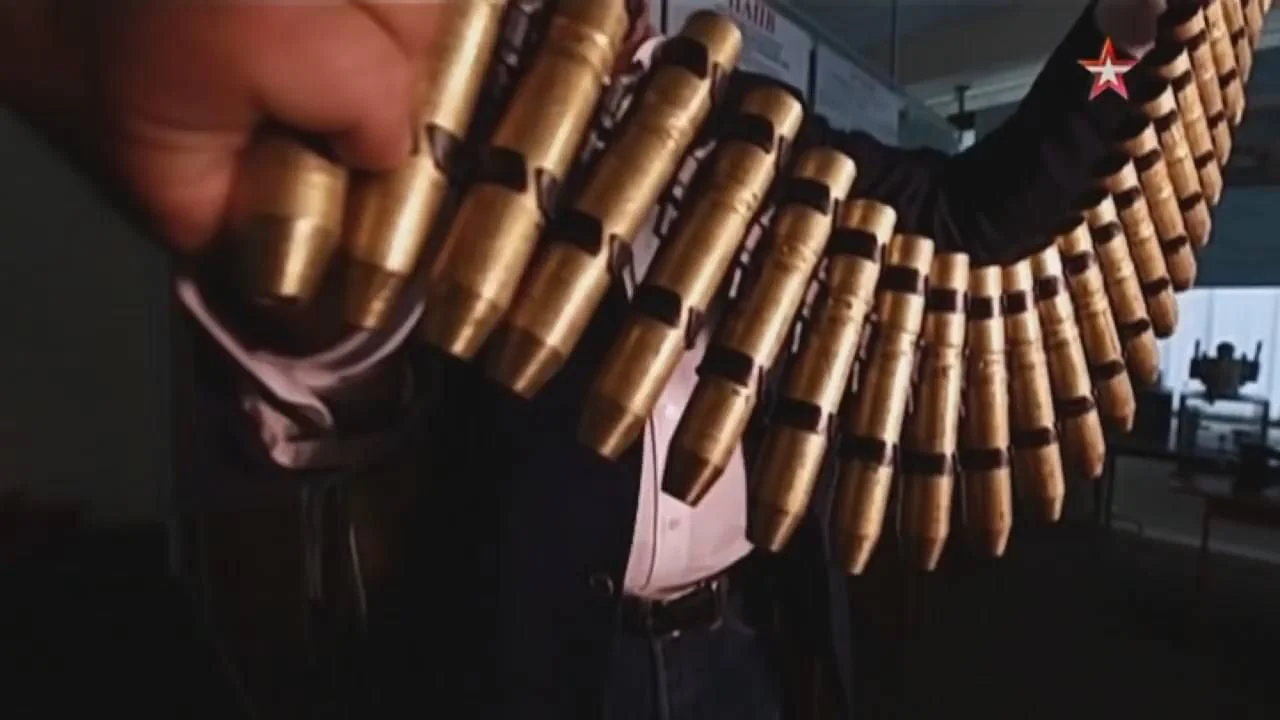

Само вооружение даже было уже изготовлено, ведь у СССР был опыт в области создания космических кораблей военного назначения, хотя конкретные проекты, такие как «Союз-Р» (разведывательный), «Союз-ППК» с ракетами на борту, и многоместный исследовательский «Союз 7К-ВИ», так и не были реализованы.

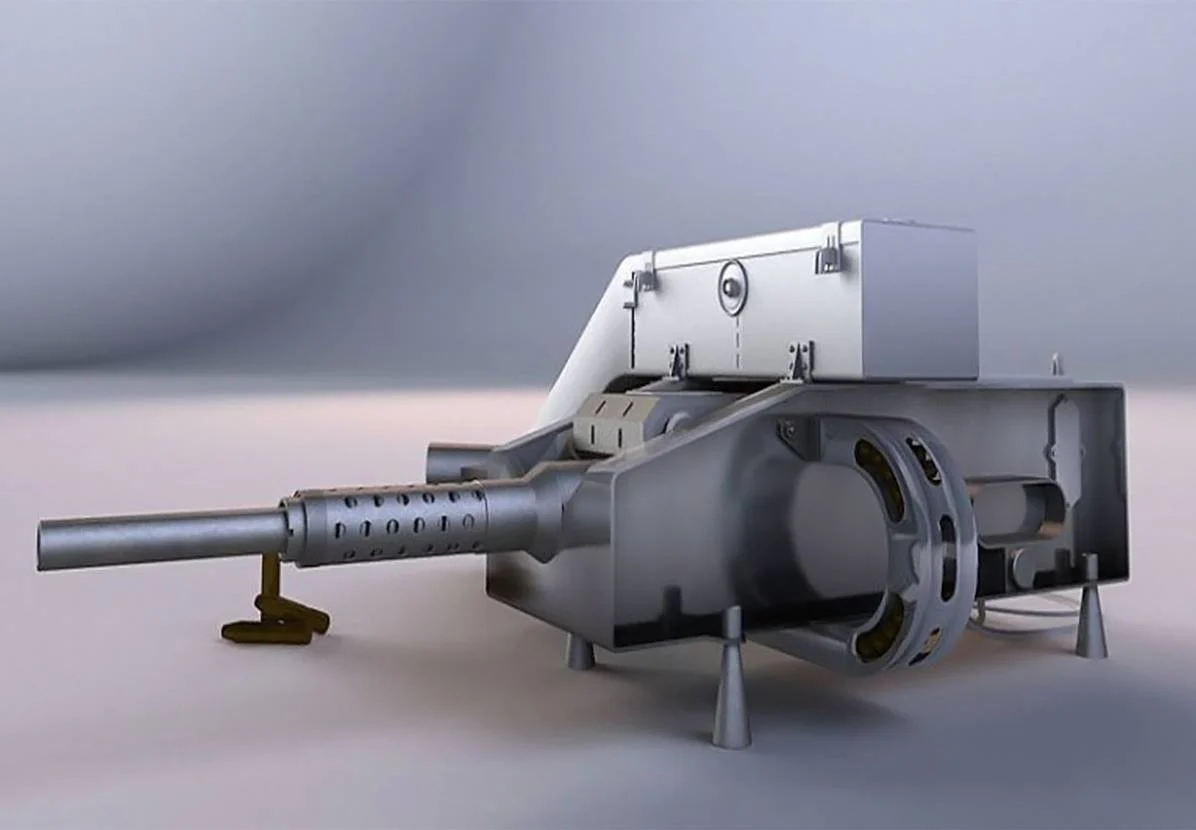

Основным оружием для «Алмаза» была выбрана серийная авиационная пушка НР-23. Её переделали для стрельбы в вакууме и назвали «Щит-1» (позднее был создан ещё «Щит-2» для другого военного проекта).

Этот самый «Щит-1» мог выпускать 950 выстрелов в минуту 200-граммовыми снарядами. Планировалось жёстко закрепить её на днище, а наводить поворотом станции на орбите. Отдача бы компенсировалась включением двигателей.

Anatoliy Zak

т/к Звезда

Если вспомнить, с какой скоростью выполняется маневрирование и поворот на орбите, то сразу становится ясно, что для атаки такая штука не подходит от слова совсем. Поэтому использовать её хотели исключительно для обороны, но в космосе испытания проведены так и не были.

Несмотря на свою уникальность и перспективность, проект «Алмаз» до своего завершения не дожил. Запустили лишь несколько миссий в период с 1969 по 1972 годы, прежде чем проект закрыли (в связи с изменением приоритетов).

Американцы свой проект тоже свернули, так как требовал он очень много денег и времени.

Поэтому ребята из ЦКБЭМ (ОКБ-1), а именно Константин Феоктистов, предложил сделать научную станцию без всех этих военных прибамбасов. А ещё и поставить туда двигатели и системы от «Союза». И не прогадал: секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов это оценил, проект одобрили.

Александр Моклецов

naukatehnika.com

Не понравилось это Челомею — ведь несколько корпусов его орбитальных станций были переданы в КБ Королёва. Он впоследствии оценил это действие как «пиратский набег на его остров».

Как бы то ни было, в 1970 году вышло постановление ЦК КПСС о разработке комплекса. Так родился проект ДОС («долговременная орбитальная станция»), который впоследствии назовут «Салютом».

«Заря»… или «Салют»?

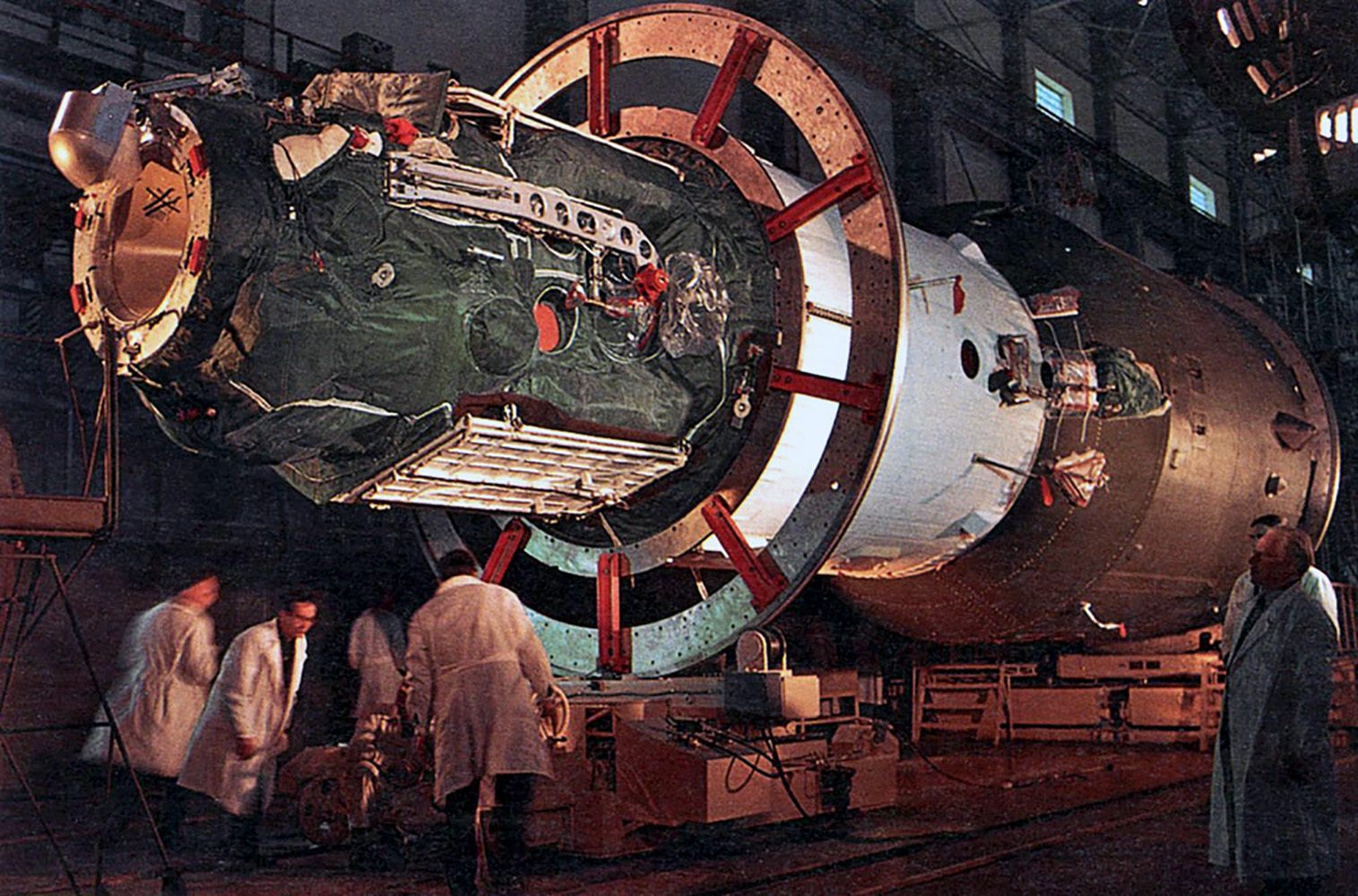

Новую станцию разработали довольно быстро, ведь уже были наработки от «Алмаза» и «Союза». Да и ракета для запуска уже была — использовать хотели «Протон», который разработало ОКБ-23 (ГКНПЦ им. М. В. Хруничева), входящее в состав ЦКБ им. В. П. Челомея (он должен был запускать «Алмаз»).

И вот, 19 апреля 1971 года станция «Салют-1» была выведена на орбиту ракетой-носителем «Протон-К».

Роскосмос

Сначала новое творение хотели назвать «Заря», но вот беда — оказалось, что такое уже есть у китайцев (был такой спутник). Пришлось в последний момент перед запуском менять имя на «Салют». Но забавно, что на самой станции всё равно осталась старая надпись «Заря».

Из-за секретности многих фотографий для широкой публики, конечно же, нет. Некоторые документы, впрочем, рассекречены. Например, эскизный проект.

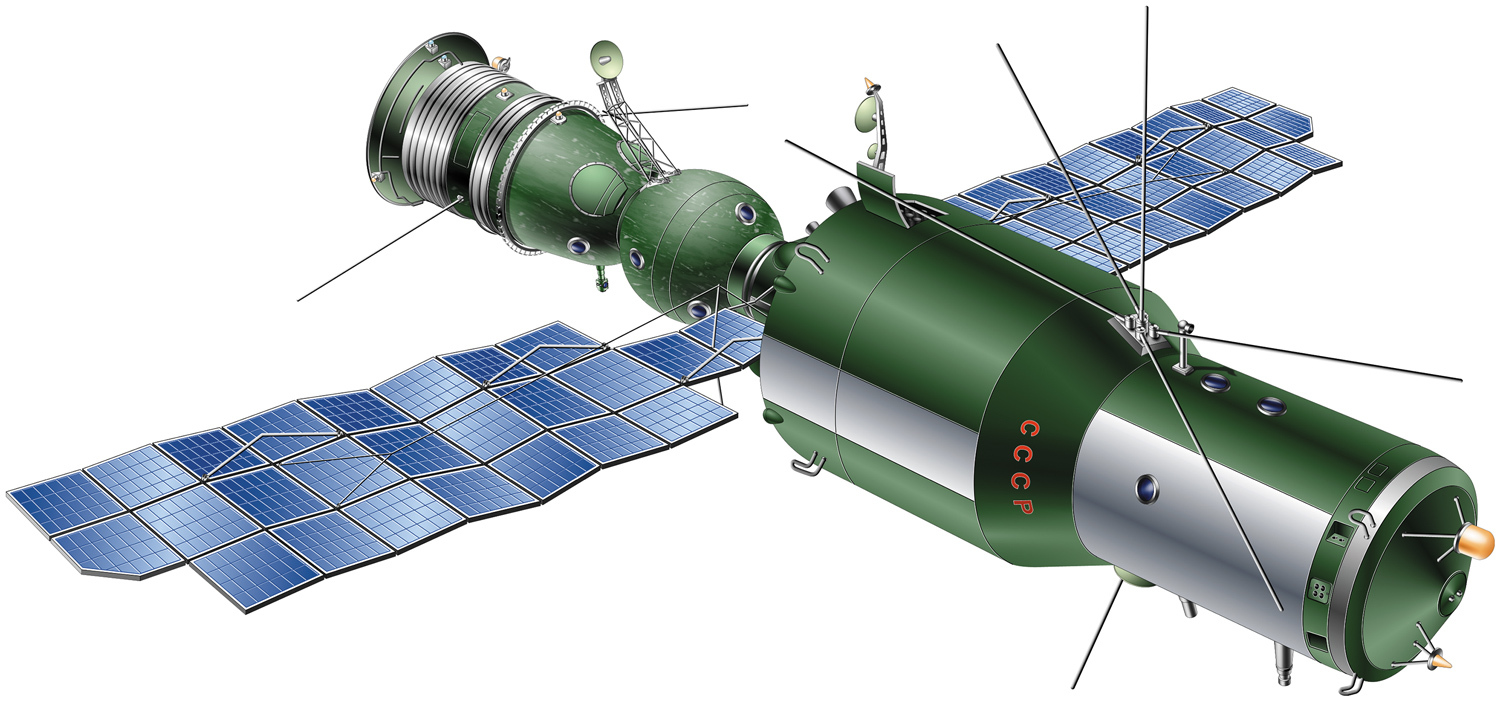

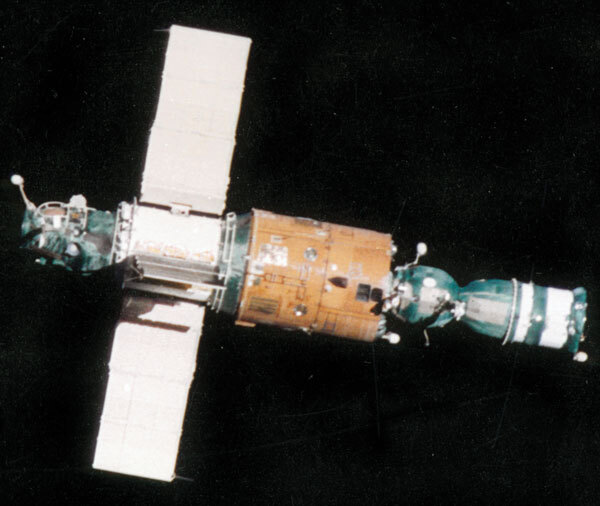

Технические характеристики

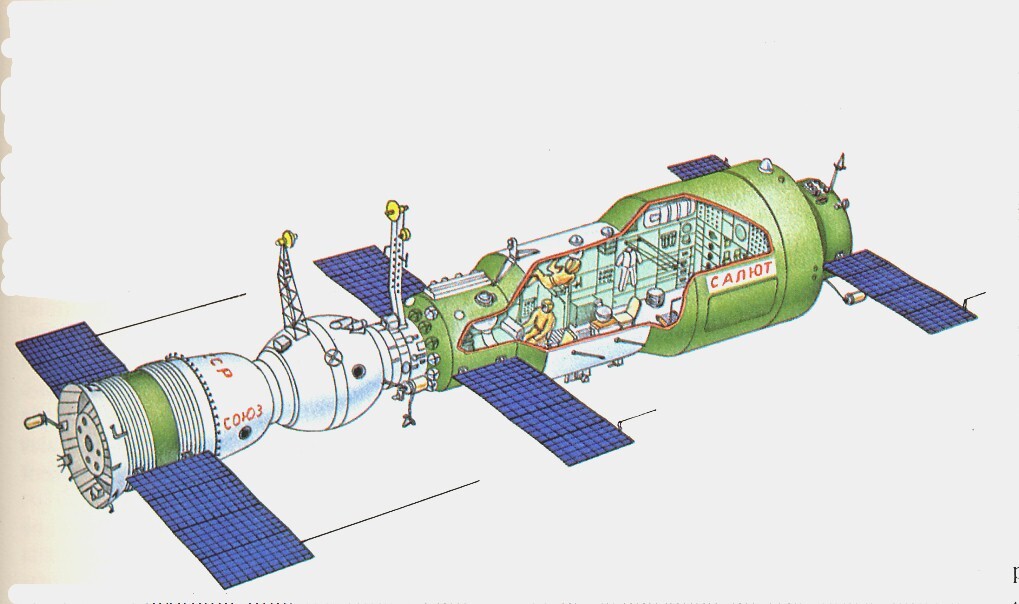

Масса станции составляла 18,4 тонн (из них научного оборудования на 1,5 тонны), длина достигала 13,1 метра, а максимальный диаметр 4 метра. Объём внутренних помещений составлял 100 м³.

Для обеспечения энергией к корпусу станции прикрепляли две секции панелей солнечных батарей размахом 10 метров и общей площадью 33 м².

Василий Лесников — Американское время. 1970 – 1979 годы

Станция поделена на три секции: агрегатную, рабочую и переходную, к которой стыковывался корабль «Союз». Первоначально она включала четыре основных компонента: агрегатный отсек, отсек с телескопом для наблюдения за Землей, рабочий отсек и возвращаемый аппарат. Однако из-за медленного темпа работ в 1971 году была запущена версия попроще.

Агрегатным отсек был самым большим. Там как раз и были двигатели, взятые у «Союза», топливные баки, а также никель-кадмиевые аккумуляторы, которые заряжали от солнечных батарей.

В рабочем отсеке могли находиться три космонавта, которые там спали, ели, а также и работали — проводили разные эксперименты, фотографировали Землю.

Роскосмос

Внутри всё было покрыто съёмными панелями, которые для удобства окрасили в различные цвета: условный «пол», «потолок» и «стены». И конечно же, в этом отсеке был душ, туалет и спортивные тренажёры.

Переходный отсек был самым маленьким — оттуда можно было попасть на станцию или на космический корабль. Снаружи на него установили солнечные панели, а внутри хранили ещё всякие научные приборы.

Первая экспедиция

Первыми к новой станции на корабле «Союз-10» полетели трое: Владимир Шаталов, Алексей Елисеев и Николай Рукавишников. Они должны были три недели заниматься наукой и решать инженерные задачи.

Сближение и стыковка прошли успешно (штырь стыковочного узла корабля зафиксировался в приёмном конусе станции), но потом всё пошло не по плану.

фонд ГМИК им. К.Э. Циолковского.

Завершить стыковку не удалось, на станцию попасть тоже. Вероятно, произошла деформация детали из-за непредвиденного столкновения штангой со стыковочным узлом приёмного конуса станции.

Отстыковаться тоже не выходило — погнутый стыковочный узел не хотел отпускать корабль. Его можно было бы подорвать и отрезать пиропатронами, но тогда мы бы потеряли бы саму станцию — никто и никогда не смог бы к ней больше пристыковаться.

фонд ГМИК им. К.Э. Циолковского.

Инженеры «Союза» предложили план Б для расстыковки, и после его внедрения 25 апреля 1971 года, когда «Салют-1» и «Союз-10» провели вместе 5 с половиной часов, корабль наконец-то отстыковался и благополучно приземлился.

Вторая экспедиция

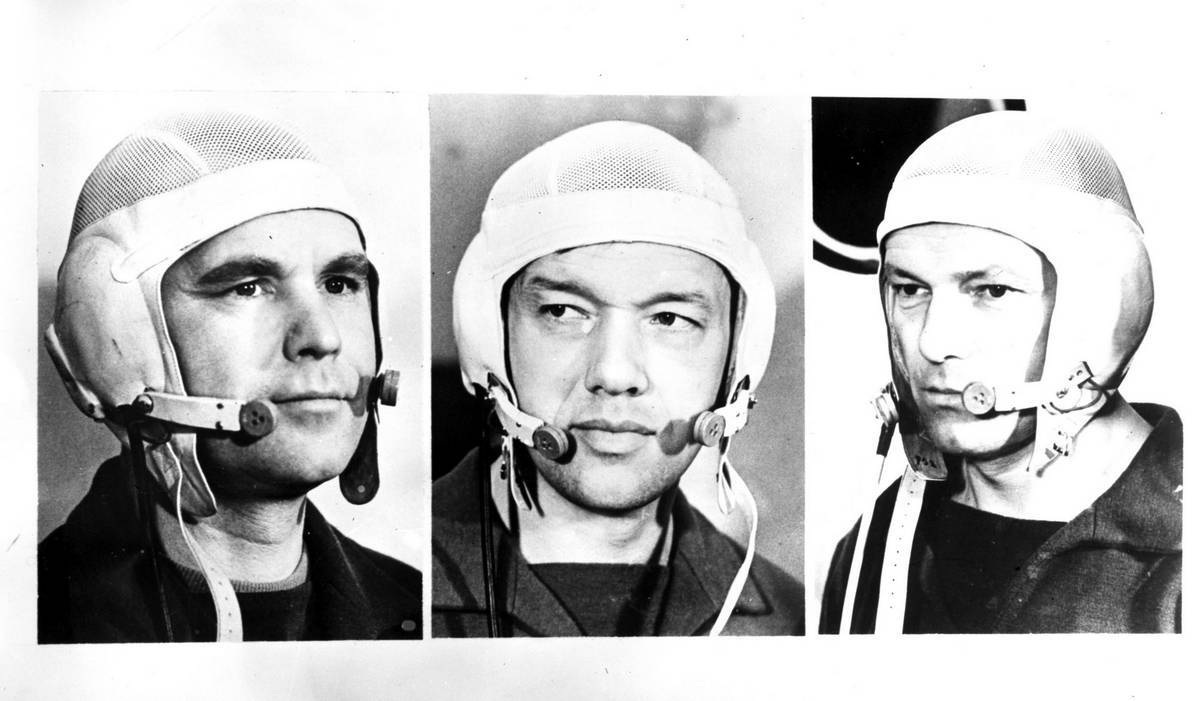

Вторая экспедиция причалила к «Салюту» 7 июня 1971-го на «Союзе-11». Экипаж в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева впервые в истории вошёл на научную космическую станцию.

фонд ГМИК им. К.Э. Циолковского.

Как только люки открылись, они обнаружили сильное задымление внутри. После ремонта вентиляционной системы космонавты сутки провели в спускаемом аппарате, ожидая регенерации воздуха.

А потом началась работа. Парни провели там почти месяц, проводя всевозможные исследования.

Например, испытали широкоугольный визир для точной ориентации по Солнцу и планетам.

А с помощью гамма-телескопа «Орион» измеряли интенсивность, угловое распределение, спектр и другие характеристики первичного космического излучения. также изучали спектральный состав излучения некоторых звёзд.

Были проведены исследования геолого-географических объектов земной поверхности, атмосферных образований, снежного и ледового покрова. Космонавты создали обширный архив фотоснимков Земли разного масштаба.

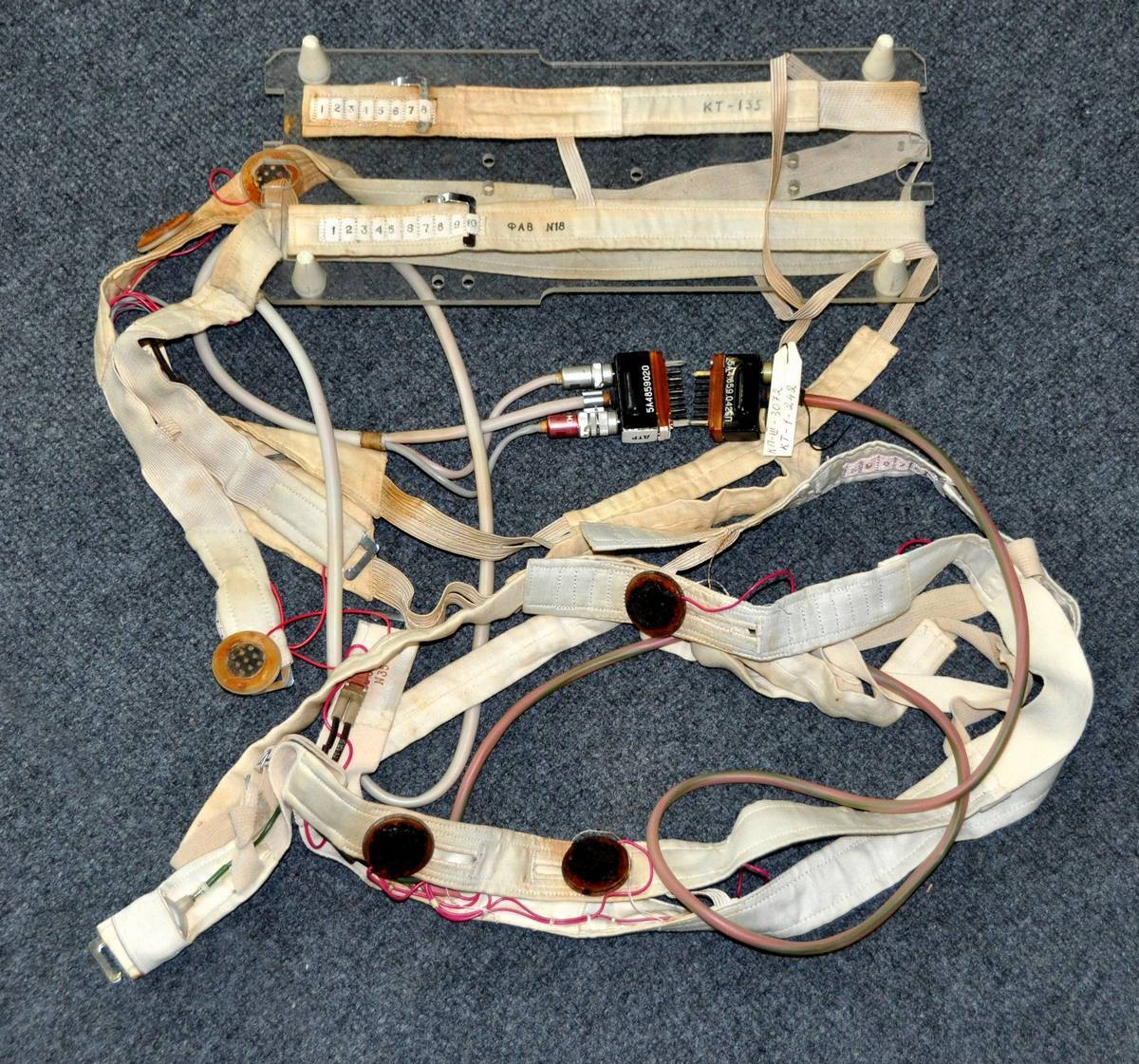

Постоянно замерялись физические параметры космонавтов как в состоянии покоя, так и под нагрузкой. В течение полёта также брали кровь на анализ, данные немедленно передавались на Землю.

фонд ГМИК им. К.Э. Циолковского.

Всё это было чрезвычайно важно, а всё из-за огромной для того времени продолжительности полёта. Никто никогда не находился в космосе так долго — целых 22 дня.

Снова не обошлось без проблем: 16 июня на станции случился пожар. Отряд уже готов был эвакуироваться, но с возгоранием удалось справиться: после выгорания кислорода огонь потух.

Главнокомандующий космических ВВС, генерал Николай Каманин, отмечал в своем дневнике, что Волков проявил себя как решительный лидер, способный самостоятельно принимать важные решения в критические моменты.

29 июня, после того как станция была законсервирована для предстоящей экспедиции, экипаж пересел на «Союз-11», отстыковался в соответствии с планом, и на следующий день корабль начал процесс спуска. И вот тут произошла трагедия.

Первая трагедия

Космонавты старались закрыть дверь в спускаемом аппарате, но что-то пошло не так. Датчик показывал, что дверь всё еще открыта. Они пытались решить проблему, пробуя закрыть и открыть дверь несколько раз. Руководство предложило простой вариант, который помог им в прошлый раз. Они вставили кусок изоляции под выключатель, и, наконец, дверь закрылась.

Александр Моклецов

Потом они сбросили давление внутри аппарата и проверили, всё ли герметично. Корабль успешно отсоединился от станции, все уже было успокоились. Последнее, что услышали люди с Земли от космонавтов, было пожелание Волкова, который сказал: «Завтра встретимся, готовьте коньяк».

На высоте 150 километров случилось несчастье. Открылся какой-то клапан, и внутри аппарата давление резко упало до уровня, несовместимого с жизнью. Вероятно, это произошло из-за ударной волны от пиропатронов, которые использовались для отделения частей аппарата, и один из них случайно сдетонировал, открыв этот клапан.

Космонавты перестали выходить на связь ещё при прохождении плотных слоёв атмосферы. Тревогу усилило и то, что они не связались с ЦУПом и после. Спускаемая капсула приземлилась штатно, но когда спасатели прибыли на место, то опасения подтвердила гробовая тишина после открытия люка.

Все трое были мертвы.

habr.com

Если бы наши ребята были в скафандрах, они остались бы живы. Кто-то из космонавтов пытался исправить проблему, но безуспешно. В таких условиях у вас есть лишь пара минут: всему виной кислородное голодание и резкое снижение давления. Человек при этом испытывает сильнейшую боль, его барабанные перепонки лопаются, возникает глухота, идёт кровь.

После трагедии с «Салютом» все работы над проектом остановили, а запусков не проводили пару лет.

Саму станцию свели с орбиты в октябре 1971 года. Чтобы избежать повторения беды, в системе управления «Союза» внесли изменения: улучшили вентиляцию и расположили рычаги управления так, чтобы космонавт мог ими пользоваться, не вставая с места.

Кроме того, с тех пор космонавты всегда летают в скафандрах. А в то время стали летать ещё и по двое в экипаже. Третьего космонавта заменили системой жизнеобеспечения с дополнительным запасом кислорода.

фонд ГМИК им. К.Э. Циолковского.

Wikimedia Commons

Именами павших героев названы астероиды, кратеры на Луне, холмы на Плутоне. На Земле их имена носят улицы десятков городов, а на месте трагедии установлен памятник.

Добровольский, Волков и Пацаев стали единственными людьми в истории, погибшими в космосе.

Ещё один памятник есть на Луне — их имена записаны на табличке рядом со скульптурой «Павший астронавт».

NASA

Следующие проекты

Программа «Салют» продолжала жить, на орбиту выводили новые и новые станции.

«Салют-2» вывели в космос 3 апреля 1973 года, но на 13-е сутки полета произошла разгерметизация отсеков станции, а 25 апреля перестала поступать телеметрия.

Спустя 54 дня от старта станция погибла, затонув в Тихом океане.

А «Салют-3», например, пробыл в космосе 213 дней в 1974–1975 годах, однако лишь одна из двух экспедиций завершилась успешно, второй корабль не смог пристыковаться.

Затем последовали «Салют-4», «Салют-5» и «Салют-6», каждая из которых устанавливала рекорды по времени пребывания на орбите и продолжительности нахождения людей в космосе.

NASA

Роскосмос

РКК «Энергия»

Завершил эту программу «Салют-7», который был на орбите целых 3216 дней, из которых 816 дней там были люди.

За это время к ней было отправлено шесть экспедиций, а третья (Юрий Малышев, Виктор Савиных и Валерий Поляков) провела там 236 суток, 22 часа и 49 минут, что стало рекордом.

Роскосмос

А ещё был знаменитый полёт Владимира Джанибекова и Виктора Савиных к мёртвой станции. Он до сих пор считается самым сложным за всю историю пилотируемой космонавтики, поскольку предполагал стыковку и работу на фактически неуправляемом объекте.

Однако рекорд по продолжительности пребывания в космосе был побит уже на станции «Мир» — первой многомодульной космической станции человечества.

Но это уже совсем другая история.